學前已有高敏感表現,原來我是選默兒

從小到大,我都異常害怕面對人群、與陌生人相處和表達自己的感受。費解和沮喪之餘,也為此白白錯失很多機會而不停怪責自己。直至聽見精神科醫生和心理學家的分析,我才意識到自己很大可能從幼稚園前就已經患有「選擇性緘默症」和「社交焦慮症」,是由天生的情緒敏感所導致的。

天生情緒敏感,加上生活環境,孕育了情緒病種子

父母們總捨得花錢滿足我物質的「想要」,不過,我就是有個對情緒不敏感的媽媽,還有經常焦慮,動不動説粗口,以情緒勒索方式相處的爸爸。他動不動就會以死作威脅,讓別人依循他的方式處理事情。為此,家中經常處於吵鬧之中,三個人之間沒有其他交流。

遠在幼稚園前我已被標籤為「非常害羞」。媽媽帶我到學前遊戲小組,我也只會獨個兒玩。若有其他小朋友想加入,我便大哭。幼稚園期間,只要有人到訪,我又會抱著媽媽大腿大哭,或把自己鎖於房間。最經典的是在幼稚園時當值日生派茶點,老師會先詢問值日生有否需要上廁所,我沒有膽量表達需要,最後完成了派餅工作,卻尿了褲子,當然又被媽媽痛駡了。

另一件大災難是我想學芭蕾舞。當刻媽媽立即交學費、買舞衣,讓我跟幾個同齡小朋友插班。打開跳舞室門那一刻,看到已經有數十個小女孩在跳舞,其他小朋友興奮地衝進去,我卻拖著媽媽,大哭大鬧,結果老師只好把我們請走。媽媽一路替我換下舞衣,一邊駡我浪費金錢,並說以後再也不讓我參加! 我聽後哭得更厲害,因為我… 實在説不岀… 其實我有多麼多麼想參與…,我只是控制不了…我對「群眾」的驚慌。

中小學階段,我被歸類為「被欺凌者」和「透明人」

我在澳洲出生,小一時回港在一所男女校就讀。一名男同學經常以追逼女同學到廁所為樂,導致我大部分的小息都是在廁所渡過。他還經常扔我的文具,我失去文具後只能向媽媽求助,但換來的又是責備,指責我沒有勇氣向老師求助。小三時,我只好轉校,當時有一機會獲邀請加入跳舞組,我卻因為「害怕」而錯過了圓夢機會。小四時,被鄰坐同學冤枉偷了她的金鏈,我也只是默不作聲,沒能力自辯,幸好老師查明真相,鄰坐同學最後亦承認了自己錯誤。精神科醫生告訴我,其實小時候的我是一個「選擇性緘默症」患者。

中學階段,家規很嚴,直至中五,我都不能獨自應約上街,父母亦會致電查證下課後是否立刻回家。在學校,我很渴望加入制服團隊,卻因為面試說話聲音太細,緊張情緒使我腦內空白一片,結果又是落選。很喜歡唱歌的我也渴望加入合唱團,雖然知道每次唱歌考試都是入選黃金時機,但卻在每年,也得到相同「很好聽的聲音,不過你未食早餐嗎?太細聲了」的評語。我總覺得,在一班四十多人中,我是透明的。有一次化學科全班第一,有同學跟老師打趣,你知道誰是第一名嗎? 老師真的説… 她不知道…我將自己關在自己的世界裡,沒有與家人或朋友分享我的感受。我覺得自己是一個失敗者,不值得被愛或關心。

中五回到澳洲升學,人生惡夢開始

中四時,爸爸曾經批評我「睇死你都讀唔成書」! 那句話深刻地印在腦袋內,我不能讓這事情發生!中學時,外藉同學都勇於表達,我這個「不多説話」又「文靜」的人經常成為被別人開玩笑的對象,為此我哭了無數次,很痛苦。 但我因為家人是向外借錢送我到澳洲讀書,無論如何,我只可以「頂硬上」,而且我堅決不可以給爸爸説中。

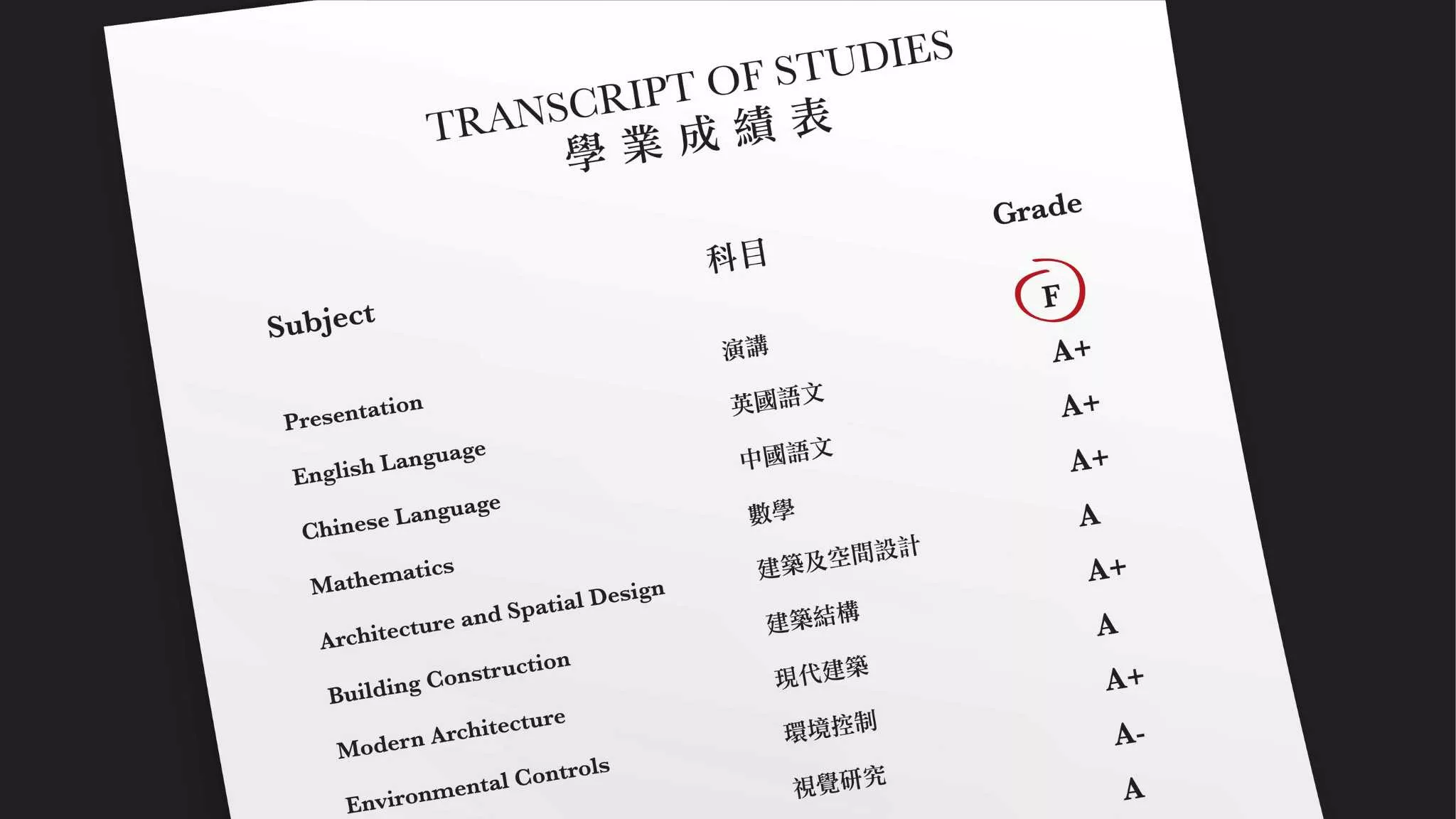

辛苦地考上大學成為建築系學生。因為在三歲時,我很喜歡看樓書模型,大人認定我長大後是建築師,所以我自然而然地選了建築系。當課堂開始,發現在設計studio中要獨立完成自己的設計並進行報告,沒有其他人可以幫助自己。我感到非常焦慮,試圖用不同方式準備講稿,例如文章形式、列點和字詞形式,但最終都沒有幫助。我依然感到非常緊張,心跳加速,手腳冰冷,口吃,腳震,腦海一片空白,所有的準備變成了陌生的英文符號。儘管非常努力,但每次口試評分都不合格。

六年… 最後一年,抑鬱症狀岀現了

我正在準備畢業設計studio,當時的老師非常嚴格,雖然我明白設計是主觀的,但不知為何,他總是喜歡其他同學的作品。縱使我辛苦地做了很多,但總得不到欣賞,也總是做不完他的額外進程。最後幾個月,我開始不由自主地不停流淚。除了為學習而去買做模型的材料,我也漸漸不敢出門。我感到非常辛苦和無助。我曾試圖電郵香港NGO求助,但他們回覆說應該向當地機構求助。因此,我只好尋求學校輔導員。對於一直以廣東話表達自己都有困難的我,要改用英文表達情緒更是難上加難,我在輔導室哭了一節後也沒有再去了。

幾個月後,當我面臨最後關頭,媽媽終於飛來幫忙,例如做家務,我的眼淚才開始停下來。但我從來沒有告訴任何人我曾「經歷過的困難」,包括媽媽。

建築師工作壓力成為第一個情緒觸發點

畢業後回到香港工作,為了更深入了解香港法例,方便日後專業考試,我選擇在一家小型建築師樓工作。這家公司要求我以獨立工作方式處理工程,雖然很快就熟悉了整個流程,但我發現自己無法應付上司的權威和責難。當然,無論是繁重的工作量還是低於市場水平的薪酬,我都無法拒絕。

小型公司的好處是不需要向客戶做簡報,也不需要帶領團隊進行合作。最初公司做的是小型工程,我不需要像其他同學一樣和各種不同範疇的人夾工程;雖然我經常需要通宵工作,但我也「接受了自己能力差」而留在這裡。

隨著時間推移,我已經完成了專業考試,成為一名正式的建築師。我負責的工程開始變大,老闆的參與度也開始減少。我開始獨自參加會議,直接與不同的合作夥伴協調工作。然而,因為「社交焦慮」徵狀,我不敢提出任何意見,工程開始累積各種問題。老闆逐漸質疑我的專業能力,甚至責怪我沒有對不合理的要求辯護。加上老闆脾氣暴躁,任何事情都可能令他的爆發,我唯有避免與他溝通。我的情緒觸發點發生在某工程上,由於沒有考慮周全,設計完成後不符合條例,業主代表將所有的責任歸咎於我公司的失職⋯

參加制服樂團圓夢竟然成為第二個情緒觸發點

工作之餘,打算以學唱歌紓解壓力,終於實現了參加制服樂團的夢想。然而,在過程中,我常常受到批評,加上不敢嘗試新事物,我非常痛恨自己的「羞怯」,即使我流了多少淚也無法克服,讓我對自己極度失望⋯

利用「專業」增強自信反而觸發第三度的情緒爆發

為了重拾自信,我利用自己的「專業技能」協助歌唱老師進行學校的設計工作。但由於缺乏經驗,結果不如預期,這個「失敗」成爲我情緒爆發、壓垮我的最後一根稻草。

我在工作中不斷哭泣。後來上網搜索,發現自己一直符合社交焦慮的症狀,並找到了香港浸會大學的EASE自在社交計劃。最後,我被轉介到心理衛生會的傅德枬輔導及發展中心接受治療。

精神健康社區資源

由於需要等待轉介,我使用 Google 搜尋了 Open噏,並找到了未來的方向。在接受短暫輔導後,他們把我轉介到精神健康綜合社區中心 ICCMW。與社工會面兩、三個月後,因為工作中的工程事故變得越來越嚴重。有時見社工時,除了哭泣,一句話也說不出來。 我感到身心疲憊,缺乏動力,甚至認為「哭著上班」已經是一種高效能的表現。最後,社工根據我的問卷調查結果建議我去看精神科醫生時,我感到震驚和無法接受。那時其實我很幸運,因為我已經與社工建立了很深厚的信任關係,加上她的陪伴、鼓勵,我最終接受了去看醫生。到現在,我其實還沒有告訴我的父母。

精神科醫生並不可怕

我發現看醫生的過程並不像我想像中的那麼可怕。醫生解釋了很多我自己無法理解的「缺陷」和與其他人「不同」的原因,讓我明白了我做不到某些事情的原由,以及我為什麼會害怕某些場合。他讓我從自責中解脫出來。

醫生非常遺憾我經歷了這樣的痛苦,因為在我成長過程中,沒有人察覺到我所需要的幫助。我開始服用藥物治療我的中度抑鬱症和社交焦慮症。社工也將我轉介給了一位心理學家,為我提供了更全面的治療服務。

父親突發病患成了我第四個情緒觸發點

因為無法承受持續的工作壓力,我開始用自傷的方式來發洩情緒。一開始,我只在會議期間抓傷自己來壓抑情緒,到了後來,我故意以自傷來發洩。當父親突然罹患疾病,需要接受大手術,並被送進深切治療部時,雖然我知道自己已經到了臨界點,但我仍然堅持去工作。父親的病情在幾個月後開始穩定下來,我才開始計劃轉換職業,但不知道如何開始。我的抑鬱症狀加劇對自己的批評,我感覺自己「毫無價值」。

後來,我參加了遊協的 Project Careerpillar,希望尋找新的職業生涯方向。幾個月後,因為我真的承受不了工作壓力,老闆接受了創新的「暫時性半職建築師」提議,將我轉職了。可惜,事實是因為這種職業並不存在半職的選擇,因為工程進度不會等待我回去才繼續進行,每隔一兩天回去工作就要追趕之前的進度,使我更大壓力。幾個月後,我終於辭職了。

情緒起伏下,求助變助人

我不是一個勇敢的人,即使朋友勸說了半年也沒有轉行的行動。碰巧我的音樂老師A需要人處理文書和接待,我毅然接受她邀請。當時,也有老師B邀請我當接待員,但他無意中說了一句「你不會對客人哭吧」,讓我感到即使別人沒有故意歧視情緒病人,但是情緒病徵也是有其規範的。我接受自己的病徵,但我選擇不接受他的工作。

轉行並不如想像中的容易。我發現自己經常出錯,曾被老師大駡,而我又再一次「只能哭」。我無助地問自己是否別人介意我有情緒病、不滿我只會哭、歧視我不夠陽光… 我又再次沉淪於負面思想中。慢慢地,可能是藥物協助,又可能是我醒覺,事實已經擺在眼前,就必須接受。於是收拾心情,硬著頭皮去找工作。

我非常感激之前遇到的輔導員和社工,我希望能以自身經歷去幫助別人,因此在半職期間報讀了一個短期輔導課程和線上文字實習。我寄了很多求職信,希望可以在社福界找到工作機會。

對於有「社交焦慮」病徵的我來說,現在的工作是一個大挑戰。現在的我隨時要與陌生人交流。但是,我的信念是以自己的經歷來助人,這大大地提高了我接受挑戰的勇氣。雖然我仍然會有很多「緊張」時刻,但不知不覺中也習慣了,學習與它共存。

現在我的助人工作漸漸穩定下來,我也繼續兼職音樂學校的工作,同時也協助前老闆以自由身形式兼任一些建築師工作。我不知道這種形式能維持多久,但本着放一個「有薪假期」,以輕鬆心態工作,先以健康著想。我有信心繼續與心理學家會面和配合醫生用藥,也提醒自己壓力要保持在低水平,讓病情繼續穩定下來。至於未來,我也不知道會怎樣。雖然情緒病是一個難關,但同樣也是我人生中的一個機遇,讓我重新認識自己,開展新方向。

分享/文: Annie 編輯: 馮嘉琪/ KK

Annie

註冊建築師, 現職NGO, 曾患有選擇性緘默症,中度抑鬱症和社交焦慮症

馮嘉琪/ KK

輔導學,英語專業文學雙碩士,香港輔導學會會員